遠き桃源郷~少年の見た満州引揚げの悲劇~

小野寺幹男さん[宮城県登米市東和町米川綱木]

「桃源郷」

武陵の漁夫が道に迷いたどり着いた集落は、立ち並ぶ農家も田畑も池も、桑畑もみな立派で美しく、行き交う人々はみな微笑みを絶やさず働いていた。村人は漁夫に驚き、贅沢なもてなしを受け温かく迎え入れ漁夫の世界のことをあれこれと訊いた。実は村人は戦乱を避け、家族や村ごと逃げた末、この山奥の誰も来ない地を探し当て、以来そこを開拓した一方、決して外に出ず、当時の風俗のまま一切の外界との関わりを絶って暮らしているといい、自分たちの事は決して口外しないでほしいと頼む。

漁夫はそれを裏切って役人に話してしまうが、誰ひとり、再度その村に行き着く事はできなかった。

(陶淵明の詩『桃花源記 ならびに詩』より)

「遠き桃源郷~少年の見た満州引揚げの悲劇~」

小野寺幹男さん

[目次]

小野寺幹男さん(2014年3月)

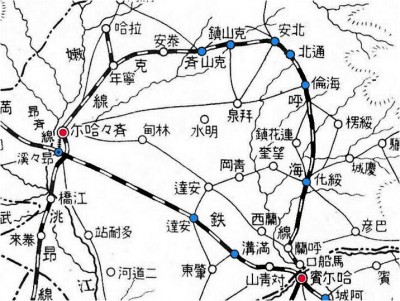

満州に渡った米川出身の父母

昭和20(1945)年8月15日、私は終戦を満州の哈爾濱(ハルピン)のさらに北の方の、綏化(すいか)という町で迎えました。それからの1年以上をかけて、日本にたどり着くまでのことは息子たちにも語っていませんが、その思いを記事に書き残したいとずっと思っていました。

私の生れる前の話になりますが、私の母はふみ子、父は久志といい、父は米川狼河原(おいのがわら)綱木(つなぎ)の沢の小野寺家の農家の3男として生まれました。屋号は「曲家(まがりや)」といいます。一番上の兄が秀吉といい、体格があまり大きくなくて、仕事はあまりできない人でした。かわって2番目の兄の金治と、体格の良かった父とで、馬で田を耕して稲を育てるなど仕事をして、小野寺家の財産を作ったそうです。

写真上から陸軍時代の父・久志さん、母ふみ子さん、幹男さん誕生の頃

父はその後、夢を抱いて陸軍に入り、満州に渡って、司官である軍曹まで階級が上がりました。しかし当時は、大勢の軍曹が在籍していて、そこから次の階級の曹長になれるかどうかわからないので、転職しようということになり、気仙沼の人の紹介で、「満鉄(南満州鉄道)の社員を募集しているから」ということで、昭和9(1934)年、満州に渡り満鉄に入社しました。そこからは順調に昇進して満鉄工務区の助役にまで出世したのです。

満鉄である程度生活も安定したところで、「そろそろ嫁を貰っても」ということで、米川の実家「曲家(まがりや)」の200メートルも離れていない、「すまこ」という屋号の家の娘の母との結婚話が持ち上がりました。けれど父が満州にいるので、嫁に貰うことを決めた後も結婚式ができなくて、一緒に住まわせるのに、兄の秀吉が母を満州まで連れて行って、父のところに置いて帰ってきたんです。ほんとに田舎爺様(ずんつぁま)だったから、背広も何も持っていないから、モンペをはいた身なりで、どうやって行ったのかもわからないけど、当時としてはよくやったと思いますね。

満鉄社宅での豊かな生活

そして翌年昭和10(1935)年3月20日、奉天、今は瀋陽っていいますけど、そのそばの鉄嶺(てつれい)(=現中華人民共和国遼寧省)というところで、長男として私が生れました。けれど、3歳で哈爾濱と長春の間にある徳恵(とっけい)という町が父の勤務地となり、そこに引っ越してきました。物心付いた時には徳恵に住んでいたので、鉄嶺のことはぜんぜんわからないですね。

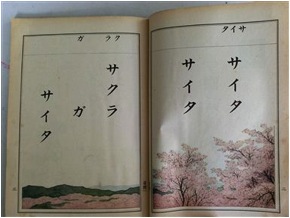

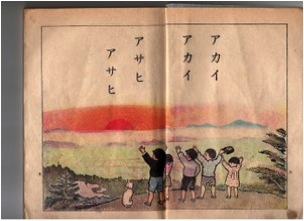

そして私は徳恵の小学校に入りました。その頃は日本人が満州を支配していたので、日本人だけの学校であり、日本の教科書と同じものを使って勉強しました。私が入学する前の1年生の教科書は「サイタサイタ サクラガサイタ」で始まりましたが、私たちは「アカイ アカイ アサヒガノボル」で始まる教科書になったんです。日本は神の国、アメリカやイギリスは鬼だと教えられたんです。3年生、4年生の授業では敵を玉砕するんだっていう教育を受けてきたし、学校卒業したら予科練(注※)が有名だったから、予科練に入るんだ、と思っていましたね。

戦時中の新旧の教科書

徳恵は冬になると零下20度、30度になります。私は小さい時から本当に体が弱くて、病気ばかりしていたのですが、5歳になったときに、父からスケートを教えてもらうようになりました。冬になると小学校の校庭に夜のうちにパーッと水撒いておくと、もう、一晩でスケートリンクができる。電気をつけて、毎晩、父に連れられて、スケートをしたことを覚えてますね(笑)。贅沢なことでした。そのおかげで、1年生から4年生まで、校内のスピードスケートの大会では負けたことがなかった。ずっと一番だったんです。そのことを孫にも言ってきかせたりするんですよ(笑)。

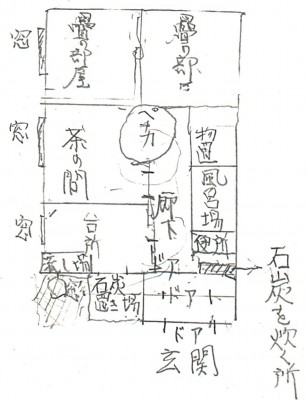

その後、父が助役をしていたために転勤、転勤で、4年生になったときに綏化(すいか)という町に引っ越しました。綏化では満鉄の社宅に住んでいました。赤いレンガの平屋建てで、2軒が一棟になっている建物が並んでいました。間取りはだいたい覚えています。

石炭を焚くと、中央の丸いペチカが家全体を暖め、冬でも裸で過ごせるほどでした。石炭ではお風呂も沸かせました。台所の横の畳の部屋には、棚とその上にラジオがありました。南側が庭のようになっていて、夏は洗濯物を干したりしましたが冬は室内干しです。ドアは3重に、窓は2重になっていました。

満鉄路線図上の綏化と哈爾濱

(「満州写真館」掲載)

綏化市街。当時、中国人も多く暮らす沿線最大の都市だったという(「満州写真館」掲載)

敗戦で崩れ落ちた優雅な生活

ラジオの前に、私たちきょうだいみんなここに正座して、天皇陛下の玉音放送を聞いたのは小学校5年生の8月15日のことでした。「ああ、日本は負けた、負けたー」って、子ども心にも悔しく、泣いた覚えがあります。

父は終戦の1年前に綏化より北の町にまた転勤になっていました。終戦の直前に、部下に届いた召集令状を渡しに哈爾濱(ハルピン)に行って勤務地に帰る途中、通過するはずの綏化の駅で、かなりのスピードを出して走っていた汽車から飛び降り、石炭の上に落ちたのでけがもせず、社宅に戻ってきました。なんとその翌日から満鉄の列車は動かなくなってしまったのです。虫の知らせというか、父に言わせると「なんだか急に無性に家に帰りたくなった」と言っていました。そのまま家に帰らずにいたら、生きては戻ってこられなかったでしょう。そのときのことは、父が後日客人に話しているのを聞いてあとで知ったのです。父はそれきりこちらが聞いても何も話しませんでした。記録も残してほしかったのですが、何も残してはいません。

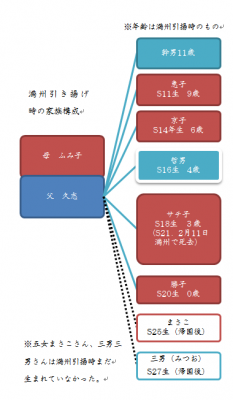

当時家には、両親と、長男の私、9歳の恵子、6歳の京子、4歳の哲男、3歳のサチ子、そして乳飲み子の勝子と5人の子どもがいましたので、父がもし帰ってこなくて男手のない家庭になっていたら、この後、満州から逃げる1年の間に、みんな野垂れ死にしていたと思うんです。実際に男手のいない家庭は逃げきれないで死んでいったのです。

日本の敗戦で、それまで、満州人の女中さんがいて、母が子育て以外何もしないような優雅な生活も終わることになりました。終戦と同時に満鉄で働いていた満州人の若い夫婦の人たちが「ここの家には私たちが入ります」って入って来て、1カ月一緒に生活することになりました。満州人の間で、日本の住宅に満州人を割り振りしたのです。

日本の敗戦のラジオ放送の後に、「日本人は戦争に負けたから抵抗されない」ということで、私たちの家の裏に住んでいた、たしか警察に勤めていた日本人の家に100人ほどの満州人たちが押し寄せて、家の中のものを全部持って行ったり、家を壊したりしたのです。満州人は、日本人のいうことを聞かなければ仕事ももらえない、ということで従属することになってしまっていたからでしょうね。

その後の日本人は外に出て歩けなくなってしまいました。8月8日、ソビエト軍が不可侵条約を破って中国に入ってきて来て、敗戦と同時に、満州で略奪したり女の子をさらったりしたので、外に出て歩けなくなったんです。とたんに生活が大変になりました。それでも、うちの家は、父が満州人の部下に対して優しく接していたので、敗戦になっても、満州人が食べ物を持ってきて差し入れてくれたんです。卵なんかも持ってきてくれて、「あれ食べて、これ食べて」って。

ロシア人は日本人のあらゆる家庭に入ってきて略奪を行いました。特に時計と万年筆を欲しがったんです。ロシア人はそこいら中にいました。ロシア兵の中にも取り締まる憲兵もいましたが、何もしませんでした。

日本人の住む家は家を囲むように塀がありましが、その内側では、住居の窓と窓のすきまに鉄条網を巻いていました。戸外に警備の人間が交替で立って、ロシア人が来ると半鐘代わりに吊るしたレールをカカカカーンと打ち鳴らして「みんな、閉めろ~!」と言って出入り口を閉じ、誰も住んでいないかのように、家の奥で息をひそめました。ロシア人は自動小銃を背中に差してやってきて、抵抗する人を撃ったのでしょう。道路で亡くなって横たわっている人もいました。

ある時、母がちょうど天ぷらを揚げている途中にロシア人がやってきました。いつものように誰もいないようにシーンとしていたのですが、バールのようなものでドアを壊すガリガリガリっという音が聞こえてきたんです。このままでは玄関が壊されてしまうというので、父が仕方なくドアを開けました。そしたら3人のロシア人がドドっと土足で入ってきて「万年筆と時計を出せ」と要求してきました。父は「ない」と言いましたが、その3人は大人しい方で、母の揚げた天ぷらを出すと、テーブルの前に土足のまま胡坐をかいて食べて、何もしないで帰ったので良かったんです。

2回目も別のロシア人が来て、何か食べさせれば帰りましたが、3回目は違いました。母が何か食べさせればおとなしく帰るだろうと食べさせようとすると「要らない」とはねつけ、「絶対に時計を出せ」と言って、両親を壁際に立たせて手を挙げさせて自動小銃で撃つぞと脅したんです。ロシア兵は全員自動小銃を肩から下げていました。私と妹、弟は両親が殺されると思い、外にも聞こえるような大声で泣きわめきました。結局何もせずに帰ったんですが、実は時計は玄関の脇の土の中に隠してあったんです。それなのに残念ながら、逃げるときにそれを忘れてきてしまいました(笑)。

女の人たちは乱暴されたり連れて行かれたりした人もいたので、みんな丸坊主にして、顔に炭塗って、軍服やぼろぼろの服を着て、男か女かわからないような、醜いような恰好で、女らしさなんてひとつも見せないようにして身を守ろうとしていました。抵抗などできません。抵抗しようとすれば、ドーンと銃で撃たれて終わりです。その証拠に道に倒れて死んでいる人たちがいました。自分も撃たれては困るので誰も触ろうとしません。うつぶせのまま置いておかれたのです。

死と隣り合わせのどん底で

1カ月ほど経った頃に突然「日本人の方は集合」言われて近所のグランドに集められ、「日本に帰りますから」と言われて移動することになったのです。

家の中のものは置いてきました。父は布団袋に着るものと日用品を出来るだけ入れて背負い、子どもの私たちも、リュックに詰められるだけ詰めて背負わされました。いくらかお金はもっていたものの、「お金も取られる」というので、母が帯に縫い込んでわからないようにして。小さい哲男まで自分の着替えを小さいリュックに入れて背負い、母に手を引かれて歩いたんです。「ああ、日本に帰るんだなあ」と思いました。

日本人はそこから貨物列車に乗せられました。有蓋車だから外なんか見えない。そして家畜と同じにギチギチにほとんど隙間なく入れられて、走り出しました。真っ暗だと、どこに向かって走っているかもわからない。途中で停車すると、ワーッと満州人がやってくるんですが、戸を開けると略奪されてしまうというので開けられないのです。

やっと「ここで降りろ」と言われ、広場に連れて行かれ、満州人の荷物検査を受けました。みんな荷物の中身を全部広げましたが、めぼしいものはそこでみんな取り上げられたのです。そこは新屯(しんとん)というところで、露天掘りで有名だった撫順(ぶじゅん)炭鉱が近くにありました。そこで学校のような施設に入れられました。教室のような広い場所に20家族以上が入れられたのです。

とにかく食べるものがありませんでした。私も行きましたが、青空市場のようなところに袋を提げて行って、道に落ちている傷んだ大根の葉や、白菜の葉を拾って来て、そんなものでも草でもなんでも食べたんです。家畜と同じような生活でした。私たちもお金をいくらか稼がなければ生活できないというので、なんでもやりました。

敗戦後、日本人と満州人・朝鮮人の生活はすべて逆転しました。満州人と朝鮮人は比較的裕福な生活をしていたのです。朝鮮人のところ行くと、粟餅1個が1円なんですが、10円出せば11個もらえたのです。それを買ってきて、妹たちと3人で「粟餅いかがですか~、粟餅いかがですか~」って、1円のもうけのためにもともと新屯に住んでいる日本人街で売り歩きました。移動することのなかった現地の日本人には家があったのです。

母は「たまには1つ食べていいよ」と言いましたが、私たちは食べませんでした。母がヨモギと小麦の粉で作った草餅を1円くらいで売ったり、豆腐を一斗缶に入れて、前後を妹2人とで担いで売り歩いたりしました。豆腐は50銭で仕入れて1円で売るので利幅が大きくてよかったのです。そのようにして1円でも多く稼ぐために子どもも働きました。しかし、当時米は500グラム50~60円もするものでした。元気のいい人が炭鉱で働いても1日20円しかもらえない時代です。米500グラムがどうにも買えなくて、おからを買って、野菜と食べました。おからはボウル1つ50銭で買えたからです。母が鍋でおからと、野菜くずでご飯を作ってくれました。それが私たちの主食でした。燃料の石炭は私が怒られながら盗んできたものでした。

その頃の私の願いはただ「食べたい」ということだけでした。日本に帰れる希望もないまま、苦しい生活が続き、みんな骨と皮ばかりになっていました。

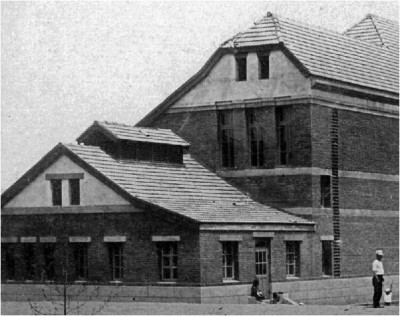

2000人を超える引き揚げ邦人が亡くなり、「死の収容所」となった小学校。

死者は校庭の防空壕に埋められたり、河原で集団火葬されたりした。

校舎を含めてその名残は現存しない。(「満州写真館」より)

妹の死

さらに、何カ月お風呂にも入れない最悪の衛生状態で、みんな身体中垢だらけになって、その体についた虱が媒介して発疹チフスにかかって毎日死ぬ人が出ました。うちの妹のサチ子がかかってしまい、「腹減った・・何か食べたい・・何か食べたい・・」と言っていましたが、静かになったと思ったら、次の朝になったら死んでいました。3歳でした。

死んでもどうすることもできず、お葬式も何もできないのです。毎日誰かが死ぬ、それも何10人と死ぬわけです。毎日、毎日、あっちも死んだ、こっちも死んだって。亡骸は、学校の裏山にただ穴を掘って埋めてそれで終わり。仕方がないのです。明日は自分が発疹チフスにかかって死ぬかもしれないんだから・・。

中国残留孤児が生まれたわけ

現地の満州人が日本人の赤ちゃんが欲しくて、いっぱい建物の玄関に来ているんですね。彼らはアワだの高粱(こうりゃん)だのだけど、満足に食べていたのです。そこで小さい子を持つ親たちは、1歳か2歳くらいの子どもたちを現地の満州人にくれたんです。「お乳も出ないし、食べるものもないし、もう自分は明日死ぬかもしれない。自分が死んでもせめてこの子どもだけは・・」という思いです。満州人はもらった子をとても大切にしてくれました。満足に食べさせて、「ほら、このように元気だよ」と、子どもを抱いて毎日見せに連れてきたんです。その後、帰国をあきらめていた親たちが帰国して、その結果、その子どもたちがいわゆる「中国残留日本人孤児(残留孤児)」になったのです。

一方で、「一家で帰国することができない」と悲観して、どこからかダイナマイトを持ってきて、一家全員を帯で締めて、バーンと自爆して死んだ人たちもいました。

戦後、私の地元の小学校である先生の講演があった時、その先生が「子どもを置いてきた親の気持ちがわからない」と言ったことがありました。私はそれに反論したい。親が「あす死ぬかもしれない、せめて、この子だけは」と思う心情は、あの場にいなければちょっとわからないものだと思うのです。仕方がなかったと思うのです。でも子どもを捨てるというと日本では非難を受けるかもしれない。だから誰にも言えなくて、「子どもは死んだ」と言って帰ってきたのでしょう。だから、たとえ残留孤児の新聞や報道で、「私はあの子の親だな、あの子が私の子だな」と思っても、名乗りを上げられない人がいっぱいいたと思うんです。

瀕死の父が行方不明に

サチ子を亡くしたあと、父が猩紅熱(しょうこうねつ)にかかって40度の熱を出し、額を冷やす手拭いを絞る水がすぐお湯になるくらいのひどい熱で、隔離されることになりました。一家全員で狭い4畳半の部屋に入れられて、私たちは押入れの上下に寝るようでした。病気にかかっても医者もいないし、風呂もないし、着のみ着のままでした。

ある寒い月夜の晩に父が夜中に突然居なくなりました。母が寝てる私と妹を起こして、「幹男、恵子、お父さん居ねぐ(居なく)なった」と言うのです。さっきまで、ここに寝て高熱でうなされていたのにです。子どもたちは、寒い夜中、外に出て月明かりの下で、父を捜して心あたりを捜してみましたが、どこに行ったかわかりません。どれくらいの時間が経ったか、ようやく、ゴミ焼却炉のそばに、うずくまっていた父を見つけたのです。「ああ、お父さん、いたよ~!!」って叫びました。父の体は冷え切って、氷のように冷たくなっていました。父は頭が馬鹿になり記憶もないのです。「母ちゃん、父ちゃんをみっけた、みっけた」ってみんなで連れてきて、寝かせました。

次の朝、奇跡が起こりました。目を覚ました父は、「ここはどこだ」と言うのです。なんと猩紅熱で1カ月うなされていたのに、熱も下がりすっかり正気になってしまったのです。まるで身体を冷凍にする逆療法で、父は見違えたように恢復していました。

健康な母に支えらえた満州からの生還

母の葬儀の時にも語ったのですが、いつも思うのは、私たちが命を長らえて無事に日本に引き揚げてくることができたのは、ひとえに母が大変丈夫な人だったおかげということです。

新屯では、洗濯するといっても水で洗うくらいで、お風呂も半年も1年も入らないでいたら、全員垢だらけ虱だらけ。そんな中、父が隔離された時も、子ども全員が発疹チフスにかかって熱を出した時も、母は病気一つしないで看病してくれました。本当に、母があっての帰国だったと思っています。

母の満州引き揚げの手記

ある日、家の中を整理しておりましたら、おそらく父の亡くなった後に母が書いたと思われる鉛筆書きの手記の入った封筒が見つかりました。その手記は次のようなものでした(原文ママ。カッコ内編者)。

終戦の事を書きました。 小野寺ふみ子

終戦後 昭和二十一年の終戦後米川に着きました。撫順の学校に引揚げ、教室一毛に六家族も入れられボンギリ(※丸太で境界線の目印をつけること)六つに分け、何と云うたらよいでしょう。忘れることができません。

何日も立つ中に発疹チフス病がはやり、其所こちでウナリ叫んでいる人、其の中に家のおじいさんもかかり、三才の子も其れで亡くなったのです。撫順の地に埋めて来ました。教室全部同じ病気で叫んでいる人、様々でした。

おじいさん(※幹男さんの父、久志さん)は三かいの部屋にうつされましたが、六畳間に二家族、私とおじいさん、子供等と五人ももいるし、子供は押入に足と足を重ねて寝せて、おじいさんは手でおさえただけで四十度の熱で訳もわからん事を云うてるし 幹男と恵子はごみ箱ごみ箱をさがし石炭のたきがら 又納豆のツトコ等拾わせ納豆のわらでは草利(=履)を造り其れをながしの中でわらをたたきマサカリで草履を造り一円でも二円でも取らなければ(ならなかった)。石炭のたきがらは湯を沸かし、お父さんはうなり叫んでるし、幹男と恵子にうんと働かせました。満人の野菜市場に暗い中に行き捨ててある野菜市場に行き、満人のこない中に捨ててある野菜くず(を)拾わせ、母ちゃん今日はうんとあったよと来た時は、私もなみだが流れました。でも生きて行くにはと思い、野菜の良いところを取り小さく刻み、塩味で粉はこちらではデントコン牛のえさ、粉を買いねばりもよく練ってもねばりは有りません。野菜も流しの中でたたいたの、塩味で。その野菜を入れ、まんじう(饅頭)を作り幹男と恵子に売らせたの。シチリン(七輪)を買って撃ったのですが、お金のかかった分売ったら食べてもよいから、と云うてね。おじいさんはその通りで指で貰って(=測って)も四十度の熱があったのでした。

京子にはタバコ菓子等箱に入れ首に下げ売らせたの。一年生に入る時でした。お金がかかった分売ったら食べていいよと云うてね。みんなで苦労しました。

おじいさんは一ヶ月位かかりました。良くなって来たのでせう。夜中に目を覚まして見たら部屋におりません。びっくりして子供等をおこしてさがし始めました。其の夜は雪が二尺以上もある夜でした。本部の人たちの所通ったそうでした。足さ袋はだしで雪の中を(※出て行ってしまったのです)。これは小野寺さんではないか、と長さん(※ちょうさん=当時小野寺一家で世話をしていた若者)が見付けて子供等も一所にヨイショと三がいまでおんぶして下され、何とも云えない有りがたさでした。其の時は熱も下り、これは今まで居た所でないと思いだしたのだそうです。私も眠る間もなかったが一寸眠ったんでしょう。本当に有りがたかったです。子供等も軽いけど皆かかり、私だけかかりませんでした。神様のおかげだと思って居ります。

それから少し働きましたが歩くのがよがもが(※足元のおぼつかないさま)でした。神様が助けてくださったのでしょう、有りがとうと手を合わせました。お金は無くなるし、子供等にばかりもと思ひヨモギを取りポーミー粉(トウモロコシ粉)買って其れにヨモギを取り、ロスコ(※当時ロシア人のことを敵意を込めて「露助」と呼んだ)がうろうろしえいるすきを見てヨモギ取り、流しの中でマサカリ(の)小さいのが有ったのでたたき、草餅をつくって幹男と恵子売らせたの(です)。ところが買って食べた人、日本人の若い人が、何だ俺たちの餅、馬のクソみたい、と云われたって家に帰って云うのよ。草が多いものね。粉買うお金もないし、色々の事をして其の日を送ったの。でもね、私が丈夫だから良かったの。皆発疹チフスに係ったの。其の時の事思うと今どんどん捨てるのがもったいないのね。私の様に苦労したのないと思うよ。子供五人連れてでも今になれば皆丈夫で働いているのでよかったねと思います。

勝子は九月初めに生れたのでした。病院に行く事出来ないし、でもね学校も一番でつづけた(※学校では首席を通した)から、連れて来てもよかったと思います。私共の様に五人も連れ(て)来た人もないでしょう。哲男(を)入学させる時は黒い布が配給になったので服とずぼん、私が縫って着せて入学させたのです。今考えると可哀相なもんだね。

米川に付いて居りた時は向(こう)側に咲栄さん、金治兄さん(※お父様の兄夫婦)土の上にベッタリ尻付いてお話でした。久志じいさん(が)声をかけても(相手は)ビックリして誰かと思ったのでしょう。おじいさん(は)ヒゲだらけでいるし、誰かと思ったんでしょう。(気が付かないで通り過ぎて)何所かに行く所でした。おにぎり一個ずつ二個貰い、立花屋に入り、花代ばあさんに芋を掘って来て貰って食わせられたの(を)何時になっても忘れる事が出来ません。角古(※「すまこ」=お母様の実家の屋号)と曲屋(※「まがりや」=お父様の実家の屋号)からは昔のヒツコに麦一杯のごはん(飯)をヒツコに入れて、義一おじさん(お母様の弟にあたる)が車をひっぱって向かいに(=迎えに)来てくれました。義一おじさんも二、三日前に帰った(復員した)のだそうです。

家にかえったら良いかと思っていたらやっぱり(生活の苦しさは)其の通りでした。食物はないし、久志じいさん(が)吉高(※岩手県藤沢町吉高)ジャガ芋(の)小さいのを買いに行き、其れを煮て食った時も有り、恵子等は釜をのぞいてベント(お弁当)いらないから(と)持って行かない時(が)何日も有りました。学校を終われば働きにやられ幹男も北海道に働きに行きました。ミカンもぎ(※静岡のミカン農家での出稼ぎ)も行ったし今までの苦労(は)何時になっても忘れる事有りません。

今日この頃はもったいないと思うばかりです。コロ島に付いた時(※実際は葫蘆島から引揚船で博多に着いた時)は天皇陛下より羊かん一ヶ、おにぎり一ヶずつ貰い食べました。

何となく思い出して書きました。おじいさんも安心して行き所に行ったでしょう。

おわり

考えてよんで下さい

今母の手紙を読み返して、食べ物を大切にしなければならないということを次の世代に伝えたいと、あらためて強く感じます。

葫蘆島からいよいよ日本へ

回復した父は、今度は新屯の炭鉱で働き始めました。石炭は今の炭や亜炭と違って、ピカピカ、ツルツルしていて、ブローチにしても良いくらい宝石のように光り輝いていたのを覚えています。それほど上質で、火力も強く、煙も出ないものでした。それを調達するのに各地に鉱山があったのです。

春になると「日本に帰るから広場に集まれ」と言われてまたみんな集合しました。

みんな骨と皮ばかりに痩せこけて、途中で脱落していった方々もありました。旦那さんを亡くして、好き好んでではなく、生きるためにやむを得ず満州人と結婚した女性たちもいました。その方たちがどうなったかはわかりません。

そして再び貨車に乗せられ、南へ南へと走りました。今度は朝鮮寄りの葫蘆島(ころとう)というところに着きました。そこから船に乗せられるときは「ああ、やっと日本に帰るんだな、今度こそ日本に帰るんだな」と本当に嬉しかった。

その船は「宵月(よいづき)」という駆逐艦で、造船して一度も戦争に使われないまま終戦になってしまったという船だったと、乗組員の方に聞きました。もとが駆逐艦ですから、42ノットくらいのスピードが出て、客船を追い越して気持ち良い速さで波を蹴っていくのです。そして船は舞鶴に立ち寄りながら、2日かけて博多までやってきました。

駆逐艦「宵月」(上)と葫蘆島から日本に向かう満州からの引揚者(下)

(Wikipediaより)

日本の地を目前にして

博多に着くと、すぐには上陸にならず、小麦の混ざった白いご飯を食べさせてもらいました。1年ぶりに食べるお米で、こんなにご飯っていうのはおいしいものかと思いました。それと乾パンが支給になりました。

船の上から見ると、海の中にはボラという魚がいっぱいいました。水面には人が死んで浮いていました。帰国しても先のことに絶望して飛び降りて自殺したのでしょうか。理由はわからないのですが、浮かんでいる人がいて、そのままになっていたのを覚えています。

博多では2日間船の中にいたのですが、「日本に帰ってきたんだ」という思いがありました。船から陸に上がった時に、「天皇陛下からの授かりものです」と言って2~3センチくらいの小さな羊羹をいただきました。甘いものなんか終戦以来もう長いこと食べていなかったから、「ああ、ほんとうにおいしい」と思って食べました。

焼け野原の東京を経て米川へ

博多から、そこまで一緒だった人たちとも、そこからはバラバラに帰りました。汽車の今度は貨車でなく客車に乗って東へ向かう途中、関門海峡のトンネルをくぐったのは覚えていますが、そのあとはどこをどう通ったんだか覚えていません。一度乗り換えで降りた上野のホームに屋根がなく、空が見えました。上野は焼け野原だったのです。建物という建物はほとんどない。日本に帰ってくるまで、東京で大空襲があったことなど知りませんでした。広島に原爆という爆弾が落ちたというのは聞いていましたが、子ども心にどんな爆弾だったのかと思いましたが想像もつきませんでした。

仙台に到着すると駅前の青葉ホテルというところに泊まりました。「引揚者のみなさん」と歓迎されて、宿泊費も無料でした。そこからは新田(宮城県登米(とめ)市迫(はさま)町)まで汽車で来て、そこから米川村までバスに乗り、昭和21年の8月16日だったか17日だったか、ちょうど終戦の1年後に米川に帰ってくることができたのです。バス停に降りたとき、父方のおじの金治さんと、母方のおじの儀一さんが荷車で迎えに来てくれていました。父は髭ぼうぼうで、熊のような顔になっていたと思います。米川の角の「立花屋旅館」に寄りました。そこのお婆さんが母といとこ同士だったのですが、「良く来た、良く帰ってきた」と言ってジャガイモの煮たのを出してくれ、おいしく食べたのをよく覚えています。

住む家もない故郷での苦難

あれほど父ががんばって財産を作ったという実家でも、私たちは隅っこのほうに住まわせられる待遇でした。他人の家に世話になる気疲れからか、1カ月経ったか経たないかで、岩城の空いている木小屋に移りました。4畳半一間を板敷で作り、あとは狭い一間半のコタツ掛けしかない小さな小屋でした。風呂もなく、夜になるとあちこち親類の家に貰い風呂に行きました。生活する場所は外と同じでした。その木小屋では約6年間を過ごしたのです。父は昭和27(1952)年、県有林の間伐材を払い下げてもらって、やっと今の土地に約2万円で大工さんに家を建ててもらうことができました。その年の11月26日、三男のみつおが生まれました。

父は米川に戻ってすぐ、役場に入るようにいわれましたが、その頃の公務員の給料は本当に安かったので、炭焼きの仕事を始めました。

私は米川小学校の2学期から6年生に編入し、新制中学校に進学しました。日本に帰ってきてからは家に収入もなく貧乏でしたので、夏は藁草履、冬は藁で編んだつまごを穿いて学校に通いました。仙台への修学旅行も250円~300円の負担金が出せなくて、自分ひとり行けませんでした。小学校の頃から、下校すると近所の親類の農家に行き、鍬を使い、土寄せ、種撒きや麦刈りなどの手伝いをしました。そうすると夕飯を食べさせてくれるから、1食分でも家で負担しなくてもよいから、毎日そうやって働いていました。当時、ほかの家は畑があるから主食になる芋を作っていましたが、うちは土地を所有していなかったので、ほかの家で稲を刈ったあと、すぐの妹の恵子と2人で、稲穂拾ってきて、一升瓶に入れて搗(つ)いて、米にしたものです。その後、母が実家の土地を借りて一畝くらいの畑を作ったりしていました。

本当は、私の子どもの頃からの夢は、師範学校に入り学校の先生になることだったのですが、家族のため、働こうと決めていました。自分は家庭のために犠牲になっても妹弟たちは良い生活をさせたいという思いがありました。帰国当初、家は米川村役場から生活保護を受けていましたが、私の中学卒業と同時にそれをお断りしました。

ただ、恵子にも卒業時の修学旅行、仙台行きも、「俺も我慢して行かなかったからお前も行くな」と言って行かせなかったことを今も申し訳なく思っています。「俺も働くからお前も行け」って佐沼のある金物店に女中に出したりしたのは、苦労させて、すまないことをしました。今でも心残りです。その下の妹は比較的自由に過ごして、高校まで出ています。

歳をごまかして農家の出稼ぎに

中学校を卒業してすぐ、山仕事に就きました。親類の小野寺一郎右衛門さんという人が山の巡視員をやっていた関係で、仕事をしたのです。日当180円でした。山で働くには自転車が必要でしたがお金もなくて困っていたところ、佐藤高志さんという方にノーパンクタイヤの古い自転車を2000円で譲ってもらいました。ところがそのタイヤのせいで、平らな所はさーっと走るのですが、その頃は砂利道なので重くて、ほかの仕事仲間についていけないで、大変でした。山では杉の木の下刈りのような仕事をしていました。そうして働きながら、通信教育で東京文化高等学校で高校卒の資格を取りました。

少しでも多く父の助けをしたいと思っていたある日、役場に行ったときに静岡の興津でミカン狩りの募集をしていたので、応募したのです。3食食べさせてくれて、1カ月6000円くれるという触れ込みでした。そうすると1日200円の稼ぎです。資格は18歳以上で、私はまだ17歳でした。けれど、私が先頭に立って、地域の他の人と一緒に応募して、採用通知をもらいました。家族には「こういうわけで、ミカンが腹いっぱい食べられる静岡に行く」と告げ、お餞別をもらってバス乗り場から見送られて出稼ぎに行ったのです。ミカン狩りは季節的に冬のもので、出稼ぎは10月~12月の農閑期ですから、仙台に100人以上の人が集まり、10時間以上かけて上野まで行き、そこから静岡や浜松、そして興津に分散していきました。

東北からの出稼ぎ農民、昭和30年代

(当時の雑誌より)

興津で10人ぐらいで降りるとすぐに面接があって、話がまとまると「俺は決まったよ」と言って、各農家に引き取られていきました。歳を隠して行っていましたが、自分だけが丸坊主で、若く見えたんでしょう、「こいつは使い物にならねえなあ」と思われたのか、だれも引き取り手がなく、もうひとり引き取り手のなかった米山の人と一緒に、農協の支所の2階に泊められました。みんな職場が決まったのに、自分のところだけ誰からも声がかからず、「今更帰るわけにもいかねえしなあ」と思っていました。しかし、次の朝、背の小さいお婆さんが来て「うちで面倒見ますから」といって2人とも連れていかれたのです。

その農家は、オート三輪があるような優雅な生活をしていました。当時ミカンを木箱に詰めてアメリカにも輸出していて、木箱づくりもそこで行っていました。選果場っていうのがあって、収穫したミカンを大きさで大中小と選別していくのです。翌朝、食事になると、農家の人は温かいご飯を一緒に食べているのに、私たち出稼ぎ労働者は前の日の残りの冷たいご飯を食べさせられました。いつもそうでしたが、「仕方ない、そういう勤めだ」と割り切りました。次の日の朝は5時に起こされて、6時には家を出て山のミカン畑に向かうのです。もうひとりの米山の人は、辛いと言って3日もしたら帰ってしまいました。私はせっかく稼ぎのいい職場に来たので、辛抱しました。

その農家には山形からも3人の女の人が出稼ぎに来ていました。女の人はミカンをもぐだけ。力仕事は男手で、もいだミカンを箱に入れて、ロープでざあっと下に降ろすという手順でした。ミカンの入った箱は重いんですね。力がないので、背負うことができないので、ほかの人が背負った箱の下に杖を入れて重みを預け、休憩するというようなことができない。担ぐんですが、失敗して箱3つをぶちまけてしまったことがありました。間違えもあるって、怒られはしなかったですが。そのうち、ロープで箱を操作するのも要領よくやれるようになりました。

ミカン農家の出稼ぎは、次の年は行きませんでした。

北海道の出稼ぎへ

昭和30(1955)年、北海道に刈払い植林作業の出稼ぎの話が持ち上がりました。ずっと北の方の中標津町で、前払いで日当450円もらえるということでした。4月から第一陣が入っていましたが、私は6月に行きました。トラックで山の中に連れていかれ、電気のない飯場、ほんとうの小屋に入れられました。そこは天然の温泉が涌いているところでした。曇ってる日はブヨが、天気のいい日はアブがもう顔のあたりから体中につくので大変でした。耐えかねて、来て1週間くらいで帰ってしまった人もいました。辛いけれど、兄弟たちのため、家のためと思い、「俺は必ず、ちゃんとした生活をする家庭を作るんだ」という気持ちでいたので、ほかの家がうらやましいという気持ちはありませんでした。

炭焼きの仕事に就く

北海道から帰ってきてから、炭焼きの仕事を始めました。炭焼き窯も2つくらい持ったりして、夜通し働いて。なぜなら炭焼きの仕事は、きついのですが、働けば働いただけ稼げたのです。畑仕事で日当をもらっている身分では、雨が降ったら仕事ができないから、給料がもらえないでしょう。でも炭焼きの場合は、天気のいい日には一生懸命木を切って集め、雨の日は炭焼き小屋で炭を引いて片づけたり、天候にかかわりなく、何かしらすることがあって、365日働けたのです。

しかし、それでも決まった収入しか入らないので、今の世の中、これではだめだと思い、車の免許を取りました。田んぼから稲を積んでくるにしろ、山から木を持っているにしろ、その頃は荷車でものを運んでいた時代で、自動車などなかったのです。だから、これが仕事になる、と思い、自動車を買うお金はなかったので中古のオート三輪を25万円で1台買って、1回600~1000円くらいの料金で荷物の運搬を請け負いました。1日に5台は運ぶことができました。

ある程度仕事も増え、1トン積みの三輪車では荷物も積みきれなくなり2トン車を購入しました。農協からも配達の仕事を頼まれ、運送事業も順調に推移しました。その頃、父は木炭組合(炭焼きをしている者200人ほどで構成された組合)の専務の仕事をしていました。生産された炭の一部は業者に、一部は農協に出荷していましたが、農協では木炭の販売で多額の赤字をだし、理事会で木炭の取り扱いをやめることになりました。

生産された炭は在庫が増え、業者に安く買いたたかれる状態で、それを見かねた私は、木炭の販売を引き継ぎ県内の農協に販売をしたのでした。

昭和30年代に撮影された登米市米川の炭焼きの様子

炭焼きの生活は、炭にする木を切って、焼いて、出荷してと、休みがなかった

オート三輪を入手したころの幹男さん

祖母となった母ふみ子さんに抱かれた息子の憲司さん

子どもも生まれ、人生も充実期に

地域のリーダーとしての存在感も増してきたころ(写真右端が幹男さん)

地域の外国人のお嫁さんに日本語講座を

平成6~7(1994~5)年頃、生活が安定してきた頃から、登米市の日本語講座に関わるようになりました。東和町には、残留孤児のお世話をする人の紹介などで、中国からきたお嫁さんがいました。日本語がわからないのでは大変だと思い、何か自分も世の中にお返しできたらという気持ちで始めました。最初は受講するお嫁さんも3~4人でした。

私は農業委員をしていた頃に、委員10人ほどと8日間かけて中国に視察に行ったことがありました。そのときは大連、上海、昆明、桂林、北京と回ったのですが、昆明で少数民族のサニー族の学校を訪問したり、上海の大農場での水耕栽培を見たりました。その頃、日本のタキイ種苗など大企業が中国に行って農業の指導をして、日本の技術をどんどん移転していました。

その旅行の企画をしていた会社の社長と友だちになっていたのですが、日本語学校のことを知ると、「日本語教室をするなら、うちの社員を講師として派遣しますよ」と言ってくれたのです。そして盛岡から講師の女性に来ていただいて毎週日曜日、1年間日本語教室を続けました。私は毎週日曜日、東和町の公民館のカギを開けに行き、それから日本語教室をしたのです。最初は3~4人だった受講生も、5人になり、10人になり、15人になる頃には、中田町、迫町など少し離れた地区の方も来られていました。東和町では生涯教育課が担当になり、日本語講座は現在も続いています。

満蒙開拓団の悲劇を知る

そして私は、宮城県の社会福祉課の委託を受けて、登米市と栗原郡の中国残留婦人の生活相談員になっています。残留婦人から話を聴いていると本当にかわいそうに思うのです。

ある方は、昭和17~18(1942~43)年頃、宮城県の「満州の花嫁募集」というのを見て、花嫁修業ができると聞いて20代で満州に渡ったそうなんです。今は日中・日韓関係が非常に悪いですが、当時としては大陸は日本の憧れ、成功の国だったわけです。その頃、満蒙開拓団といって、若い男性を満州北部の不毛の地に送り込んで開拓させたんです。そのお嫁さん候補として募集されたんです。それが何かもわからずに、自分の家が貧乏なので、満州で一旗揚げようと思って渡ったのです。その方以外にも20人くらい行ったそうなんです。

そして満州に着くと、花嫁修業もお見合いもあったものではなく、「あんたはここ、あんたはここ」と、顔も合わせない性格もわからない男の人のところに強制的に行かされたそうです。住まいは電気も何もなく、床は藁の掘っ立て小屋で、生きていくために毎日開墾、開墾って鍬で土地を掘り返すだけ。そのあたりのことはその方も詳しくは話さないですね。子どもが生まれて1年も経たないうちに旦那さんに召集令状が来ましたが、その方は2人目の子どもを身ごもっていました。母子で生活して行かなければならなくなりました。

終戦の声がする頃の開拓団の人ほどみじめなものはありませんでした。南下するソ連兵に追われて、みんなして南の方に逃げたのです。私が満州の綏化に暮らしていた時も、グランド一杯に開拓団の人が避難してきていて、「食べるものが欲しい」と言ってきたので分けたことがありました。その方も旦那さんのいないまま子どもの手を引いて、身重の体で、列車も無いから歩いて歩いて、どこをどう歩いたかもわからないうちに陣痛が来てしまった。子どもを産んで、そしてすぐにその子どもの首を絞めて殺して、穴を掘って埋めて、そしてまた、開拓団のみんなに送れないようにと歩き出す。だけどみんなどんどん先に行ってしまうのです。遂に力尽きて倒れてしまったんだそうです。

取り残されてしまい、手を引いていた子どもが声を上げて泣いていたら、そこに若い男性が通りかかって、2人を自分の家に連れて来て介抱してくれ、何日経ったかわからないけれど、目を開けるとお婆さんが煤が付いたように真っ黒い液体の入った茶碗を差し出して「飲め」と言っていました。すぐに「あらっ。私の子どもは?」と思ったのですが、子どもさんは若い男性と遊んでいたので安心すると同時に、「もう日本人は1人もいなくなってしまった」と悟ったんですね。その家は土間に藁を敷いたような貧しい農家でしたが、そのお婆さんと男性が優しかったので、結局その男性と一緒になって5人の子どもを産んだんだそうです。

昭和47(1972)年、田中角栄首相が日中国交正常化を実現してから、満州に住んでいる日本人が声を掛け合ったところ、「あら、あんたもいたのか、あんたもいたのか」というほど開拓団の花嫁の人たちがいたそうです。

現地の男性と結婚して家庭を持っていたので、その方は日本に帰るに帰られなくて、お婆さんと旦那さんが亡くなってから初めて日本の土を踏んだそうです。開拓団で結婚した男性は、結局復員して、別の女性と結婚していました。

この方ほど青春も何もない時代を過ごしてきた人がいるんだろうかと思うと、本当に気の毒だと思います。

私は、満州の引揚でほんとうに悲惨な体験をしましたが、現在は何の不自由もなく生活しています。このことで、せめて何かの恩返しと思って、日本語講座のボランティアや生活相談員を続けています。(談)

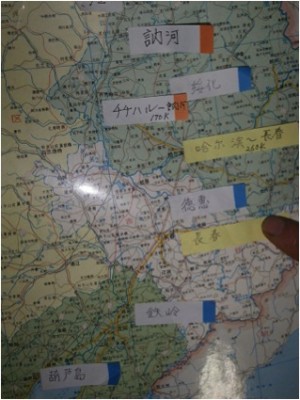

満州のかつて辿った場所を

地図で説明してくださる幹男さん

あとがき~聞き書きプロジェクト・取材担当者より~

津波被災地の三陸沿岸部から車で小1時間の登米市米川には美しい里山が広がり、そこの廃校が自分が参加していた緊急支援ボランティアの拠点になったことがありました。そのようなご縁でこの地域の方の小さな自分史を聴くようになったある日、地域の皆さんの前で聞き書きについてお話する機会があり、幹男さんの息子さんから「ぜひ父の満州引揚の話を」というお声がかかりました。予備知識としてあった満州引揚の実態はあまりにも過酷なもので、これは相当覚悟して聞かなければならないと緊張しながら幹男さんにお会いしにいったのを覚えています。しかし実際の幹男さんはそのような影のまったく感じられない、穏やかで優しい方でした。

お話は満州という土地に夢をかけた日本人が、敗戦と同時に奈落の底に突き落とされていく様子を、当時11歳という多感な時期を迎えていた少年の目から見たままに語られていきました。言葉を失う描写ばかりでした。

今私の手元に、戦時中に子ども向けに書かれた満州の絵があります。明るくカラフルな色彩で描かれ、民族が笑顔で入りまじり豊かな暮らしを享受する美しい国、満州の夢を抱かせるものだったでしょう。その夢は、日本が東南アジアで悲惨な敗戦を繰り返し敗色濃厚になっているその時もまだ冷めてはいなかったのです。そして敗戦後、満州の日本人は掌を返すようにいとも簡単に見捨てられてしまったこと、当時の内閣に強硬に送還を求める人々の働きで、アメリカを動かしようやく満州からの引揚が実現します。それでも全員は故郷の地を見ることもなく、実に3分の1が行方不明になったり死亡したり、または残留せざるを得なかったのです。日本人だれひとり、満州であれほど熱狂した桃源郷にたどり着くことは無かったのです。

幹男さんがそのような辛いご経験を経ても、今なお中国からお嫁にきた方のお世話をされていると聞き、ご両親が満州で民族の分け隔てなく接するお人柄が幹男さんを活かし、育てたのだと感じ入りました。このような貴重なお話を聴かせてくださった幹男さんに心から感謝を申し上げます。

青空市での幹男さん。生産農家としても、

地域のリーダーとしても、忙しい日々を送られている

幹男さんと奥様の英子さん(2014年3月)

この本は、平成25年10月から11月にかけて、

登米市東和町米川の小野寺幹男さんから伺ったお話を忠実にまとめたものです。

取材にあたりましてはご子息の憲司さん、

奥様の英子さんのあたたかいご協力をいただきました。深く感謝申し上げます。

また、米川在住の浦田紗智さん、米川の皆様の存在なくして

小野寺さんに出会うことはできませんでした。

この場を借りて厚く御礼申し上げます。

[取材・写真]

土田照美

田辺和子

織笠英二

久村美穂

[文・編集]

久村美穂

[発行日]

2014年8月15日